|

|

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |

back |

Su questo sito abbiano seguito a partire dal 1998, anno in cui si discusse il caso Marta Russo costruito su perizie vergognosamente inconsistenti, il problema della ricerca e dell'identificazione dei residui dello sparo.

Si vedano, ad esempio le seguenti pagine:

https://www.earmi.it/varie/residui.htm

https://www.earmi.it/varie/donatoni.html

http://www.earmi.it/varie/img/freni/freni.html

https://www.earmi.it/download/libri/Pacciani_%20residui_%20di_%20sparo.pdf

https://www.earmi.it/varie/nunziata.html

https://www.earmi.it/varie/Sulla%20formazione%20dei%20residui%20inorganici%20 dello%20sparo%20dalla%20varia%20morfologia.pdf

Ma la ricerca e l'identificazione dei residui dello sparo in ambito forense dovrebbe discendere dalla rigorosa conoscenza scientifica del fenomeno della loro formazione per cui, vale la pena di rammentare che questo aspetto cruciale venne in Europa, pioneristicamente, affrontato dal prof. Marco Morin, che è stato il nostro miglior perito balistico in forza della sua vasta cultura oplologica e della capacità speculativa e che, grazie alla personale frequentazione di Robin Keeley del FSS britannico, per primo introdusse in Italia l'impiego del microscopio elettronico a scansione nella ricerca e nell'individuazione dei residui dello sparo.

Il prof. Marco Morin, tra l'altro, fu colui che su incarico di una nota emittente televisiva britannica riesaminò il caso dell'assasinio della giornalista Jill Dando, producendo una relazione scientifica che servì alla riapertura del caso: nel corso del nuovo processo, durato otto settimane, una più corretta interpretazione delle presunte tracce di sparo portò all'assoluzione di Barry George, che venne rimesso in libertà il 1º agosto 2008.

In quegli anni il prof. Marco Morin venne affiancato dal dott. Claudio Gentile e, purtroppo, fu facile scoprire che quasi tutte le perizie su residui dello sparo erano inconsistenti dal punto di vista scientifico; i laboratori istituzionali e sedicenti consulenti e periti ne trovavano a iosa, in barba ad ogni protocollo analitico riconosciuto.... ma le armi non c'entravano!

Ricordo che nel caso Marta Russo si stabilì, alla fine, che non vi erano residui dello sparo ma normale particolato attribuibile all'inquinamento atmosferico di una metropoli come Roma! A nessuno, tra l'altro, era venuto in mente che se si trovano dei presunti residui dello sparo su di un davanzale, sarebbe stato necessario controllare anche il davanzale vicino per vedere se per caso non se ne trovassero anche là! Viceversa, i residui dello sparo, quelli reali ritrovati dal prof. Torre, sul frammento di proiettile estratto dal capo della povera vittima, vennero messi in secondo piano ma successivamente, dopo anni, uno studio

( https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ja/c9ja00188c/unauth )

rese giustizia alle intuizioni ed alle conclusioni peritali del prof. Torre.

A quell'epoca i criteri sulla formazione dei residui dello sparo si basavano sugli studi di S. Basu, il quale ebbe il merito di classificare mediante microtomia le particelle residuali dello sparo, codificando tre STAGE di formazione ed altrettante tipologie: ma il Basu si spinse oltre ed in virtù di una, purtroppo, semplicistica, associazione con una curva pressione/temperatura relativa ad una tipologia di esplosivi elaborò, senza alcun esperimento a supporto, una teoria priva di fondamento con il risultato che sin dal 1982 intere legioni di esperti hanno, bovinamente, accettato questo dogma (che tale era per come enunciato!!!).

Che i dati del Basu non quadrassero fu rilevato ben presto dal prof. Marco Morin e dal dott. Felice Nunziata sin dall'inizio della loro collaborazione professionale per cui già nel 2016 licenziarono uno studio che rivisitava il modello di S. Basu proponendo ipotesi più robuste e radicate nella letteratura sperimentale di settore.

Dopo la scomparsa del prof. Morin, il testimone è stato raccolto dal dott. Nunziata il quale, raggruppando a sé numerosi specialisti di variegate competenze, ha continuato ad indagare i criteri della formazione dei residui dello sparo: ricordo ad esempio le ricerche sulle particelle III di Basu, sugli inneschi contenenti titanio e gadolinio, sugli inneschi contenenti il mercurio, sulle particelle che vengono create in armi con canna ossidata, sulle particelle che vengono create in armi con canna lubrificante al molibdeno, sulle particelle che si formano con capsule di innesco sigillate con una lamina di stagno ecc.

Inoltre, tra il 2019 ed il 2023 il dott. Nunziata ha ideato, progettato, realizzato e brevettato (grazie al contributo del Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Vanvitelli) un combustore ibrido che ha consentito di studiare i fenomeni della combustione di precursori inerti che mimano i componenti attivi della deflagrazione a bassa brisanza che si verifica entro una capsula d'innesco al momento dello sparo, giungendo oggi ad avere precise indicazioni su quali parametri chimico-fisici giochino un ruolo cruciale sulla formazione dei GSR in termini morfologico-compositivi.

Ecco come come il dott. Felice Nunziata espone il problema nei suoi precisi termini scientifici.

""È necessario, innanzitutto, sottolineare che la ricerca e l’individuazione dei GSR (Gun Shot Residues = residui dello sparo) è una attività che richiede una profonda conoscenza sia del fenomeno dello sparo di un’arma da fuoco che della formazione delle relative particelle residuali che della letteratura internazionale inerente all’argomento. In relazione alla formazione delle particelle GSR venne ipotizzato da Morin fin dal 2013(Morin, M. Primer mixes composition and behaviour. Uno studio sulla composizione e sul comportamento degli inneschi tradizionali” https://www.academia.edu/3157491/Primer_mixes_composition_and_behaviour) sulla scorta della teoria degli hotspot di Bowden e Yoffe (Bowden F.P., Y.D. Yoffe, 1958, Fast reactions in solids, NewYork Academic Press) una diretta sublimazione (passaggio diretto da solido ad aeriforme) della miscela di innesco seguita dalla quasi immediata liquefazione (passaggio da aeriforme a liquido) e poi dalla solidificazione (passaggio da liquido a solido). L’osservazione di Morin si correlava direttamente alla determinazione della fase corpuscolata post esplosione della miscela d’innesco, in quanto, come vedremo nel prosieguo, per la corretta individuazione dei GSR, è indispensabile prendere anche in considerazione la morfologia delle particelle e la natura delle loro superfici.

Questo precetto morfologico era stato espresso, già, nel lontano 1977 da G.M. Wolten e colleghi nel loro ancora fondamentale lavoro (Wolten, G.M., R.S. Nesbitt, A.R. Calloway, G.L. Loper, and P.F. Jones Final Report on Particle Analysis for Gunshot Residue Detection El Segundo, 1977.) studio che si rammenta diede inizio all’attuale tecnica universalmente usata per la ricerca dei GSR e che fece piazza pulita di metodi aspecifici forieri di falsi positivi (guanto di paraffina e chemiografici in generale, attivazione neutronica, ecc) dando la possibilità allo scienziato forense di osservare con i propri occhi le particelle trielementali che si formano dopo uno sparo.

In relazione alla morfologia sferica o sferoidale va sottolineato che non si tratta di una opzione preferenziale ma una situazione di prevalenza numerica, strettamente, collegata al fenomeno di formazione tra l’altro ribadita negli anni sia da numerosi studiosi

(https://www.academia.edu/27024652/Sulla_rotondit%C3%A0_tridimensionale_

dei_residui_dello_sparo_On_a_gunshot_residue_three-dimensional_roundedness)

che dagli standard tecnici di riferimento (ASTM – SWGGSR – ENFSI) e

compiutamente esposta nello studio di Wolten e coll. a pagina 17

“B. Morfologia e Dimensioni.

I quattro tipi di prodotti trovati nei residui di sparo vengono descritti nei paragrafi che seguono. Nella maggioranza dei casi, dal 70 al 100% delle particelle contenute in un campione sono sferoidali. Possono essere sfere perfette, oppure allungate, ammaccate o distorte in modo diverso ma la “rotondità tridimensionale” è caratteristica per questa classificazione.”

Anche il prof. Carlo Torre et al. (C. Torre, G. Mattutino, V. Vasino, and C. Robino, Brake Linings: A Source of Non-GSR Particles Containing Lead, Barium, and Antimony Journal of Forensic Sciences 47, no. 3 (2002): 494–504) enunciano quanto segue:

“…per poter discriminare fra i residui di sparo e particelle ambientali di diversa origine è necessario rivalutare il criterio morfologico. …(omissis)… Pertanto, nel corso della valutazione dei dati il criterio morfologico deve essere sempre preso in considerazione. La cautela è obbligatoria quando si tratta un soggetto così vasto e complesso come quello delle particelle ambientali. Allo stato dei fatti le uniche particelle attendibili devono essere considerate quelle con una morfologia “ideale”, e cioè sferiche o globulari, con la superficie o perfettamente liscia, oppure butterata con crateri o coperta da noduli tondi e lisci …..”

A titolo di esempio, si riporta la fotografia di una particella residuale dello sparo – ottenuta da Morin in condizioni sperimentali controllate – ripresa a sinistra in elettroni secondari e a destra in elettroni retrodiffusi.

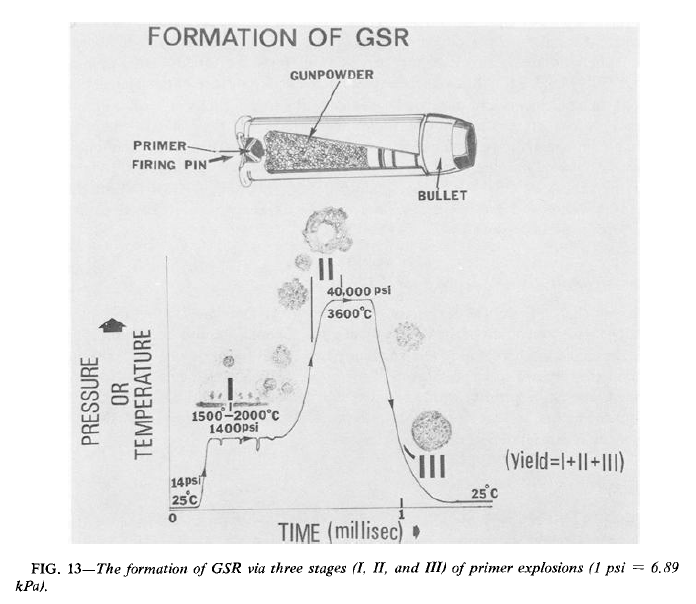

Il primo tentativo teorico di descrivere la formazione di residui inorganici dello sparo (GSR) venne proposto da Basu, nel lontano 1982, (Basu S. Formation of Gunshot Residues. J Forensic Sci 1982;27:11453J.): egli identificò tre categorie di particelle con morfologia sferica, sezionandole e studiandone l’interno per cui ne ipotizzo lo sviluppo, sintetizzando la sua ipotesi, schematicamente, nella Fig. 4 del suo lavoro

Considerando il modello teorico proposto da Basu è possibile affermare che le tre categorie di particelle GSR sono relative ai tre stadi (probabilmente suggeriti dai lavori di Victor LaMer e basati sulla sua ipotesi di “instantaneous nucleation” or “burst nucleation” (LaMer VK, Dinegar RH. Theory, Production and Mechanism of Formation of Monodispersed Hydrosols. J Am Chem Soc 1950;72:4847–54. - Mer VKL. Nucleation in Phase Transitions. Ind Eng Chem 1952;44:1270–7.) che si verificherebbero durante l'innesco della miscela. Tale ipotesi, , però, non è riferibile ad alcun test sperimentale. Nel 2017, Morin et al (Nunziata F, Morin M. On the Formation and On the Surface of Inorganic Lead, Barium and Antimony Based Gunshot Residues: A Thermodynamic Approach. Journal of Forensic Science & Criminology 2017;5) hanno dimostrato che questa ipotesi si basava su presupposti errati, presi in prestito da una curva di esplosivi ad alto potenziale - ossia della tipologia detonante - (Cook MA. The science of high explosives. 3rd ed. New York: Reinhold Publishing Corp.; 1963.) completamente inappropriato per descrivere l'esplosione a bassa brisanza – ossia della tipologia deflagrativa - (Lake ER. Percussion primers, design requirements. Technical Report ADA114616. St. Louis, MO: McDonnell Aircraft Co.; 1982) che si verifica nella capsula dell'innesco: infatti, le miscele di innesco sono progettate per produrre una fiamma e contengono un esplosivo primario o ad alto potenziale (Matyáš R, Pachmáň J, Matyáš R. Primary explosives. Berlin New York: Springer; 2013) per sensibilizzare la miscela agli stimoli meccanici esterni ma in una forma e quantità che garantisca l'impossibilità di avviare la detonazione della miscela.

Considerando il modello teorico proposto da Basu è possibile affermare che le tre categorie di particelle GSR sono relative ai tre stadi (probabilmente suggeriti dai lavori di Victor LaMer e basati sulla sua ipotesi di “instantaneous nucleation” or “burst nucleation” (LaMer VK, Dinegar RH. Theory, Production and Mechanism of Formation of Monodispersed Hydrosols. J Am Chem Soc 1950;72:4847–54. - Mer VKL. Nucleation in Phase Transitions. Ind Eng Chem 1952;44:1270–7.) che si verificherebbero durante l'innesco della miscela. Tale ipotesi, , però, non è riferibile ad alcun test sperimentale. Nel 2017, Morin et al (Nunziata F, Morin M. On the Formation and On the Surface of Inorganic Lead, Barium and Antimony Based Gunshot Residues: A Thermodynamic Approach. Journal of Forensic Science & Criminology 2017;5) hanno dimostrato che questa ipotesi si basava su presupposti errati, presi in prestito da una curva di esplosivi ad alto potenziale - ossia della tipologia detonante - (Cook MA. The science of high explosives. 3rd ed. New York: Reinhold Publishing Corp.; 1963.) completamente inappropriato per descrivere l'esplosione a bassa brisanza – ossia della tipologia deflagrativa - (Lake ER. Percussion primers, design requirements. Technical Report ADA114616. St. Louis, MO: McDonnell Aircraft Co.; 1982) che si verifica nella capsula dell'innesco: infatti, le miscele di innesco sono progettate per produrre una fiamma e contengono un esplosivo primario o ad alto potenziale (Matyáš R, Pachmáň J, Matyáš R. Primary explosives. Berlin New York: Springer; 2013) per sensibilizzare la miscela agli stimoli meccanici esterni ma in una forma e quantità che garantisca l'impossibilità di avviare la detonazione della miscela.

Inoltre, le pressioni sono inferiori alla media indicata dal Basu, le temperature sono superiori ai valori teorizzati sempre dal Basu ed i prodotti post-esplosione sono, già, in fase condensata subito dopo il foro di vampa (Kuo KK, Moore BB, Chen DY. Characterization of Mass Flow Rates for Various Percussion Primers. In: Oppenheim AK, Manson N, Soloukhin RI, Bowen JR, editors. Gasdynamics of Detonations and Explosions. New York: American Institute of Aeronautics and Astronautics; 1981, p. 323-337).

Per comprendere i fondamenti chimico-fisici della formazione di GSR, è stato, quindi, progettato e realizzato un combustore che assicura una fiamma laminare diffusiva di polveri (LDDF): precursori inerti costituiti da microparticelle di ossidi metallici sono state inseminate mediante gas carrier (metano) in un tubo interno coassiale mentre ossigeno, come ossidante, è stato introdotto attraverso un tubo esterno coassiale. Questa geometria assialsimmetrica con omogeneità del combustibile (microparticelle metalliche e gas di trasporto) nella zona di combustione è stata completata con un confinamento, coassiale ai primi due tubi, mediante un cilindro di quarzo, garantendo, così il campionamento dei prodotti condensati all'esterno della zona di combustione adiabatica spessa qualche mm. Questo lavoro sperimentale ha dimostrato, operando con un combustore a pressione ambientale, che il parametro fisico più importante che contribuisce alla forma sferoidale o tridimensionale delle particelle di GSR non sono i picchi di pressione (infatti, i precursori inerti della miscela sono stati esposti in un ambiente di combustione a pressione ambientale), né, quindi, un chimismo di reazione più o meno complesso, bensì il sottoraffreddamento ΔT a cui la fase condensata GSR è sottoposta durante la formazione post-blast nel percorso dalla capsula dell'innesco attraverso il foro di vampa fino al bossolo contenente la polvere da sparo. Pertanto, all'aumentare del sottoraffreddamento ΔT (ossia la riduzione della temperatura di un fluido al di sotto del suo punto di condensazione - per i gas - o di solidificazione - per i metalli), senza che avvenga il cambiamento di stato), sia il raggio critico che la soglia di attivazione diminuiscono. Ciò suggerisce che le particelle in formazione durante la fase di solidificazione presentano un raggio minore ed una struttura rifinita simile a quella ottenuta nei metalli fusi (effetto di rifinimento del grano). Gli autori sottolineano che, ovviamente a parte l'alluminio elementare, per i restanti ossidi metallici sotto forma di microparticelle, il Ba in BaO non può essere ulteriormente ossidato, mentre il Pb e lo Sb in PbO e Sb₂O₃ possono esserlo, poiché gli elementi corrispondenti hanno stati di ossidazione ancora più elevati. Tuttavia, tale ossidazione richiederebbe atmosfere fortemente ossidanti o condizioni simili a quelle ottenibili nei plasmi polverosi (dusty plasma), come quelle riscontrate nei nostri esperimenti in virtù della formazione di specie ionizzate nel plasma nella struttura del flusso a getto del LDDF durante la combustione. Questo studio fornisce un'indagine fenomenologica sulla formazione di residui di sparo (GSR) mettendo in discussione il consolidato modello teorico proposto da Basu, basato su ipotesi inappropriate per la deflagrazione a bassa brisanza che si verifica in una capsula di innesco: l’impianto sperimentale ha consentito la combustione di particelle precursori inerti di dimensioni micrometriche in condizioni di pressione ambientale, per cui la forma sferoidale delle particelle di GSR non è causata da picchi di alta pressione ma è invece principalmente governata dal sottoraffreddamento ΔT che la fase condensata subisce durante la solidificazione rapida. In sintesi, scomponendo il fenomeno termico da quello pressorio se ne ricava che l'influenza della pressione non è rilevante. L’intero processo, come si legge, è influenzato da una serie di fattori complessi, tra cui la dimensione delle particelle, le temperature di fusione e di ebollizione e i processi di ionizzazione che portano all'emissione termoionica. La coagulazione e la coalescenza di questi prodotti di combustione ionizzati sono notevolmente influenzate dalle forze elettrostatiche. È possibile effettuare un prezioso confronto tra l'immagine degli elettroni secondari e gli spettri EDS corrispondenti della miscela di particelle precursori inerti post-combustione secondo i canoni dusty plasma (Fig. 9-12) e quelli delle particelle GSR genuine (Fig. 13-14), prodotte sparando munizioni calibro 9 mm Luger del produttore CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos, Ribeirão Pires, BR).""

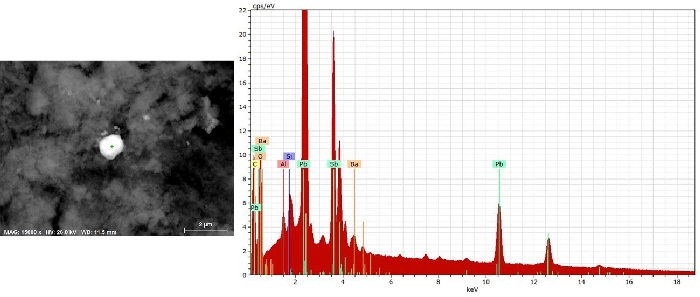

Fig. 9. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

Fig. 9. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

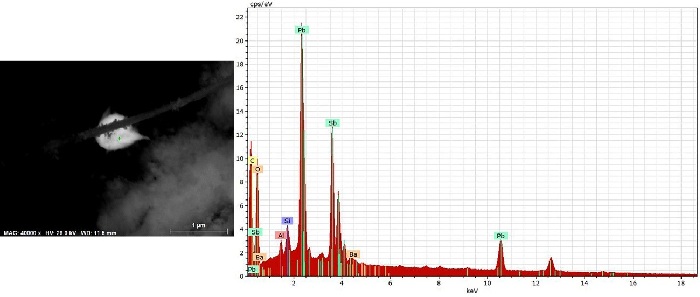

Fig. 10. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

Fig. 10. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

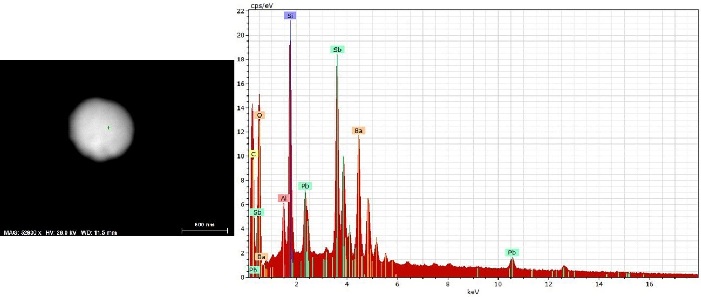

Fig. 11. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

Fig. 11. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

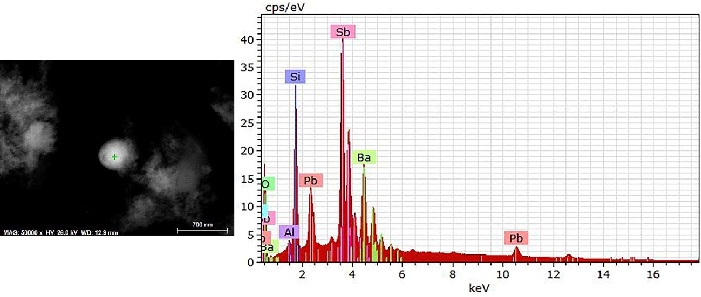

Fig. 12. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

Fig. 12. Secondary electron image of the post combustion inert precursor mixparticle and corresponding EDS spectra.

Fig. 13. Secondary electron image of the genuine GSR and corresponding EDS spectra.

Fig. 13. Secondary electron image of the genuine GSR and corresponding EDS spectra.

Fig. 14. Secondary electron image of the genuine GSR and corresponding EDS spectra.

Fig. 14. Secondary electron image of the genuine GSR and corresponding EDS spectra.

La buona notizia, quindi, è che il poderoso studio intitolato

On the physical chemistry of GSR formation: a qualitative experimental study carried out with inert precursors

reperibile al seguente link

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667134425000707

licenziato dal dott. Nunziata con altri validi studiosi, e che da qualche giorno è stato accettato e pubblicato sulla rivista scientifica FirePhysChem: esso costituisce una base imprescindibile per la comprensione dei fenomeni chimico-fisici che sono alla base della formazione dei residui dello sparo e, quindi, della loro corretta ricerca ed individuazione in campo forense.

(Bolzano 10 novembre 2025)

| Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |

| http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |